瓷器紫砂玉器锔瓷镶嵌修复工艺

简介

尉战魁申报的瓷器紫砂玉器锔瓷镶嵌修复技艺,是门古老的民间手艺。就是把打碎的瓷器,用一种像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。中国是瓷器的故乡,自然就有锔补修复瓷器这一行当,锔补修复瓷器这一行当的产生是与中国瓷器的发展有着密切相关联系的。

所在区域及其地理环境

石家庄是河北省省会,旧称石门,地处河北省西南部,跨太行山地和华北平原两大地貌单元;东与衡水接壤,南与邢台毗连,西与山西省为邻,北与保定市交界,距北京270公里;辖区总面积15848平方公里,市区面积2206平方公里,全市常住人口约1300多万人。河北西临太行山,南滨黄河,北面辽阔的华北平原,是冀、鲁、豫三省经济、文化交流的枢纽地带.现在石家庄更是华北、东北、西北地区重要的商品集散地,首都的南大门。

历史渊源

锔瓷最早见于宋代张择端的巨型手卷《清明上河图》中的一处锔匠做活的一幕。这一行当经历了宋、元、明、清、民国、新中国六个朝代,跨越了一千多年的历程。

85岁的"小炉匠"李振川系尉战魁的外祖父,李振川老人自幼家境贫寒,12岁开始拜师学艺。他的师傅叫徐书庭,是藁城刘章村人。李振川学艺的那几年当中,跟着师傅起早贪黑,走遍了周围的村落,边干活边学手艺。学艺期满后,他就回到赵县老家独自挑着工具,游走在燕赵大地,饿了啃口馍,困了睡破庙,以微薄的收入维持生计,虽然现在85岁高龄了,还依然参加一些展演活动。李振川之外孙尉战魁出生于1968年,从小在外祖父的熏陶下继承了锔瓷镶嵌的手艺, 并于上世纪90年代成立 “锔福坊修复工作室” 致力于瓷器,紫砂,玉器的修复和传承,在这从艺的几十年里不仅继承了祖上的传统手艺还融入了自己的理解和现代大众的审美,对工具和技艺不断改进创新,锔瓷镶嵌錾刻等粗活和细活都熟练掌握,得到了业界的认可,被誉为“指尖上跳舞的人”。

基本内容

锔瓷镶嵌分为以下几步:

第一步找碴,对缝,捆绑:对破损的瓷器对缝、恢复原状,用绳子捆绑结实,准备修补。

第二步定位点记:根据瓷器的纹饰结构以及样式张合,确定锔钉数量和位置。

第三步打孔:用金刚钻打孔。金刚钻长约10公分,传统用弓钻钻孔(现在可用镶牙机替代弓钻)。打孔也是对锔瓷人的一大考验,有些瓷器厚度就几毫米,打孔时都是毫厘之差;一是手要拿得稳,对的准,最好不能打穿,有时不小心打穿了,还得多加几道工序把孔填补起来。

第四步锔钉,锔钉制作体现锔瓷人的水平。锔钉的材质、弧度、大小,得根据器物的大小以及破损程度来制作,这样器物修复后不仅能正常使用,而且还给器物本身增添了几分韵味。

第五步用鸡蛋清和瓷粉调和补漏,防止瓷器漏水,这样完整的锔瓷就完成了。

(另外还有镶嵌:器物破损缺失,需要用锡、银、铜等材料錾刻花卉鸟兽来填补 )

相关制品及其作品

一 清代的贡碗修复前破碎,用30个锔钉修复。

二老翡翠手镯断裂,用银皮錾刻图案镶嵌。

三瓷盖碎了两瓣,锔钉修复。

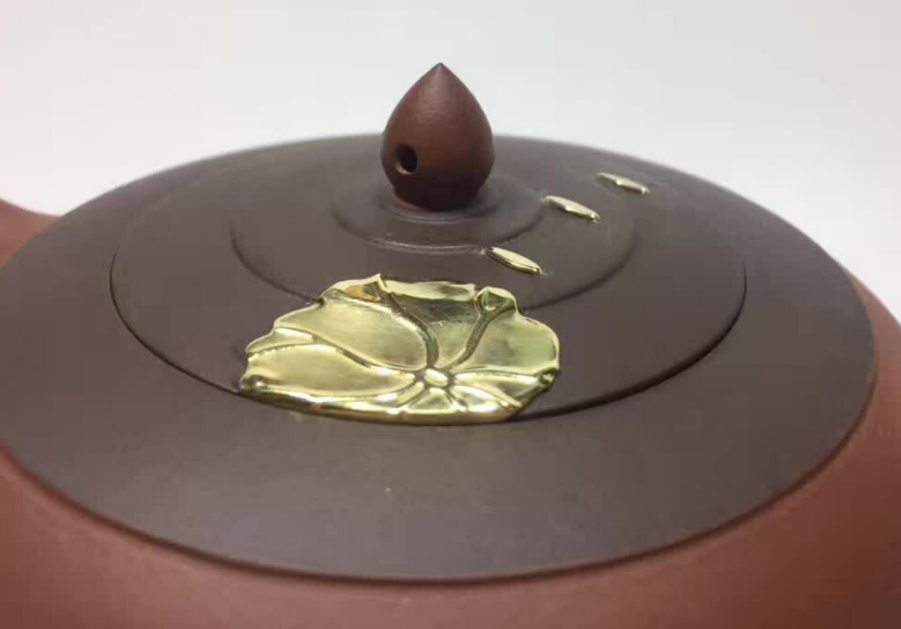

四 紫砂壶嘴粉碎,用银皮镶嵌修复。

传承谱系

第一代、徐书庭,石家庄高城区刘章村人,1912年出生,锔瓷匠。

第二代、李振川,徐书庭的徒弟,石家庄赵县南正村,后移居石家庄裕华区核四院宿舍,1932年出生,锔瓷匠。

第三代、尉战魁,现居住裕华区核四院宿舍,李振川的徒弟,1968年生,17岁开始学艺,至今已经三十多年了,至今已经修复器物一千多件,传授徒弟10名。

第四代:李振龙、杨建杰、袁艳香

主要传承人

尉战魁,男,今年52岁,是裕华区非物质文化遗产代表性传承人,现居住裕华区核四院宿舍, 17岁开始学艺,三十多年已经修复器物一千多件,传授徒弟10名。他被河北省非国有博物馆(筹委会)聘请为副秘书长,撰写的锔瓷文章获得河北省共产党员杂志征文比赛优秀奖。

代表性作品

著作权人及手机号:尉战魁 13014381904

照片说明:现代茶盏摔碎断裂,利用锔钉锔牢,錾刻花卉补缺口

著作权人及手机号:尉战魁 13014381904

照片说明:清代霁蓝罐摔碎,用30多个锔钉技艺修复

著作权人及手机号:尉战魁 13014381904

照片说明:紫砂壶盖破碎,用包口技艺和锔钉修复